Evangelischen Frauenorganisation in krisenhaften Zeiten. Von Wiederaufbau und Transformation: Der Deutsche Evangelische Frauenbund in Nachkriegs- und Vereinigungszeiten

Projektleitung

Prof. Dr. Jana Günther

Evangelische Hochschule Darmstadt

Autorin u.a. von „Fragile Solidaritäten. Klasse und Geschlecht in der britischen und deutschen Frauenbewegung“

Wissenschaftliche Beirätin bei der „Femina Politica - Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft“

Dr. Kerstin Wolff

Archiv der deutschen Frauenbewegung

Autorin von u.a. „Unsere Stimme zählt. Die Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts“

Herausgeberin der „Ariadne – Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte“

Projektbeschreibung

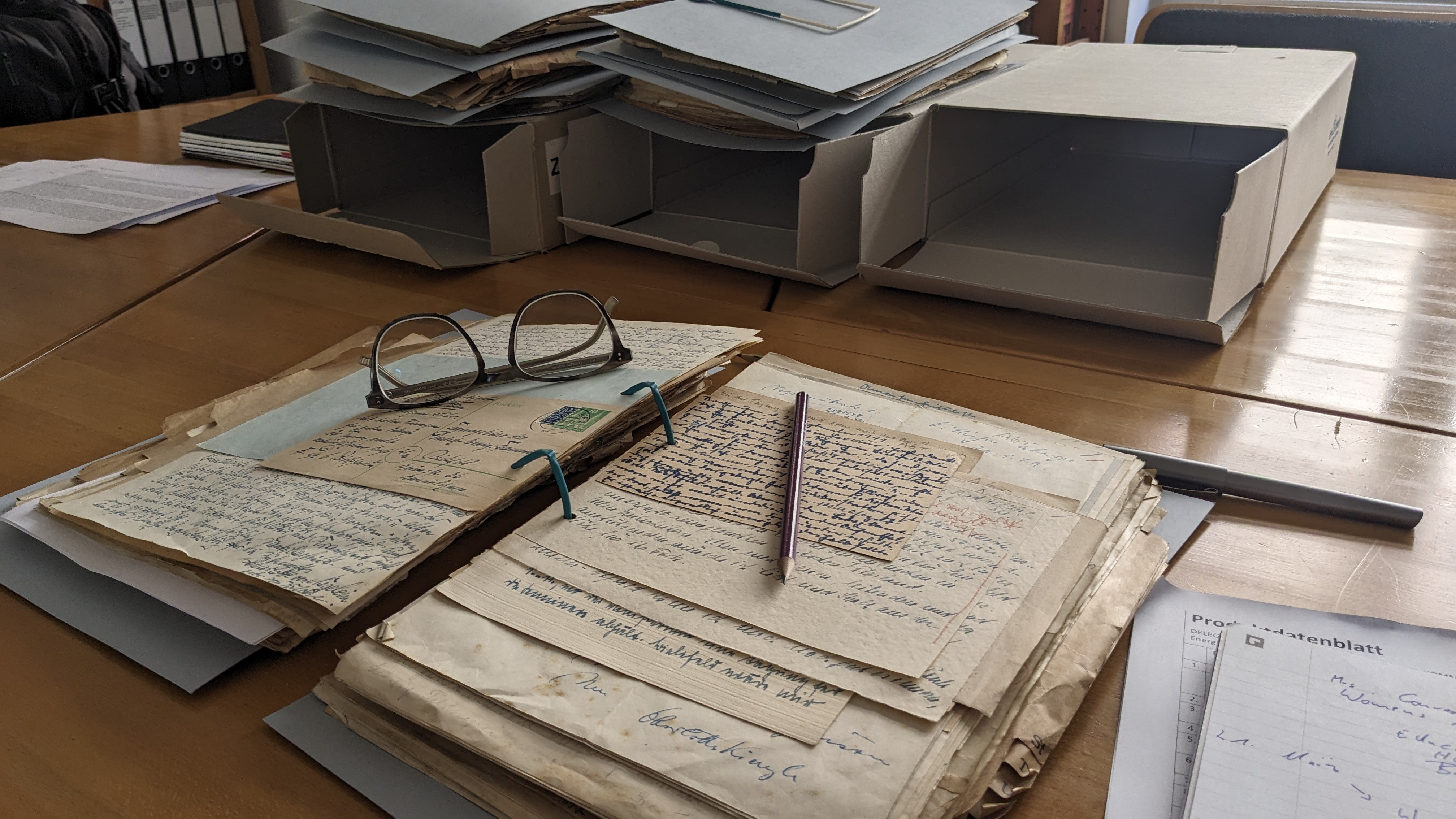

Das Projekt widmet sich der inhaltlichen Analyse bislang unerforschter Archivalien des Deutschen Evangelischen Frauenbundes (DEF) aus der Zeit zwischen 1945 und 1992, die im Archiv der deutschen Frauenbewegung (AddF) liegen und dort erschlossen wurden.

Der DEF verstand sich seit seiner Gründung 1899 als eigenständiger evangelischer Frauenverband, der soziale Aufgaben in Bildung, Ausbildung und Berufstätigkeit von Frauen übernahm – so Gertrud Bäumer (1901) im Handbuch der Frauenbewegung. Damit ist der DEF die einzige protestantische Frauenorganisation, die der Evangelischen Kirche zwar verbunden war, aber über eine eigenständige Struktur verfügte und sich bis 1918 als Teil der bürgerlichen Frauenbewegung verstand.

Ziel des Projektes ist, neue Erkenntnisse über das Selbstverständnis und das sozialpolitische Engagement des DEF zu gewinnen – insbesondere im Hinblick auf seine Rolle innerhalb der konfessionellen Wohlfahrtspflege in der Bundesrepublik Deutschland. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf der doppelten Staatsgründung 1949 und dem Prozess der Wende 1989 liegen und damit das demokratische Selbstverständnis des DEF beleuchten.

Die Studie wählt einen explorativen Zugang und beleuchtet die Rolle des DEF im Spannungsfeld von Retradionalisierung, gesellschaftlichem Wandel und kirchlich-diakonischer Verantwortung. Im Fokus stehen dabei sowohl die Makroebene (Einfluss auf den bundesdeutschen Wohlfahrtsstaat) als auch Meso- und Mikroebenen (insbesondere berufsbildungspolitische Entwicklungen im Care-Sektor).

Die ausgezeichnete Quellenlage ermöglicht auch einen vergleichenden Zugriff auf der Mikroebene, wodurch differenzierte Analysen auf mehreren Betrachtungsebenen möglich werden.